宮城県

印刷する県中央の平野部を東北新幹線、JR東北本線、東北自動車道が縦貫するほか、JR石巻線、陸羽東線、仙山線などが通る。南部の東北自動車道村田ジャンクションより山形自動車道が県内を横断している。

東は太平洋に面し、豊かな漁場と日本三景の一つ松島をはじめとする風光明媚な観光地などに恵まれる。西部には奥羽山脈および栗駒山、船形山、蔵王山を噴出する那須火山帯がある。中央部は北上川、鳴瀬川、阿武隈川などが流れる有数の穀倉地である仙台平野と丘陵地からなる。南部には阿武隈高地、東部は北上高地南端部と牡鹿半島が突出。北半の海岸は典型的なリアス海岸で南半は砂浜の仙台湾岸となっている。

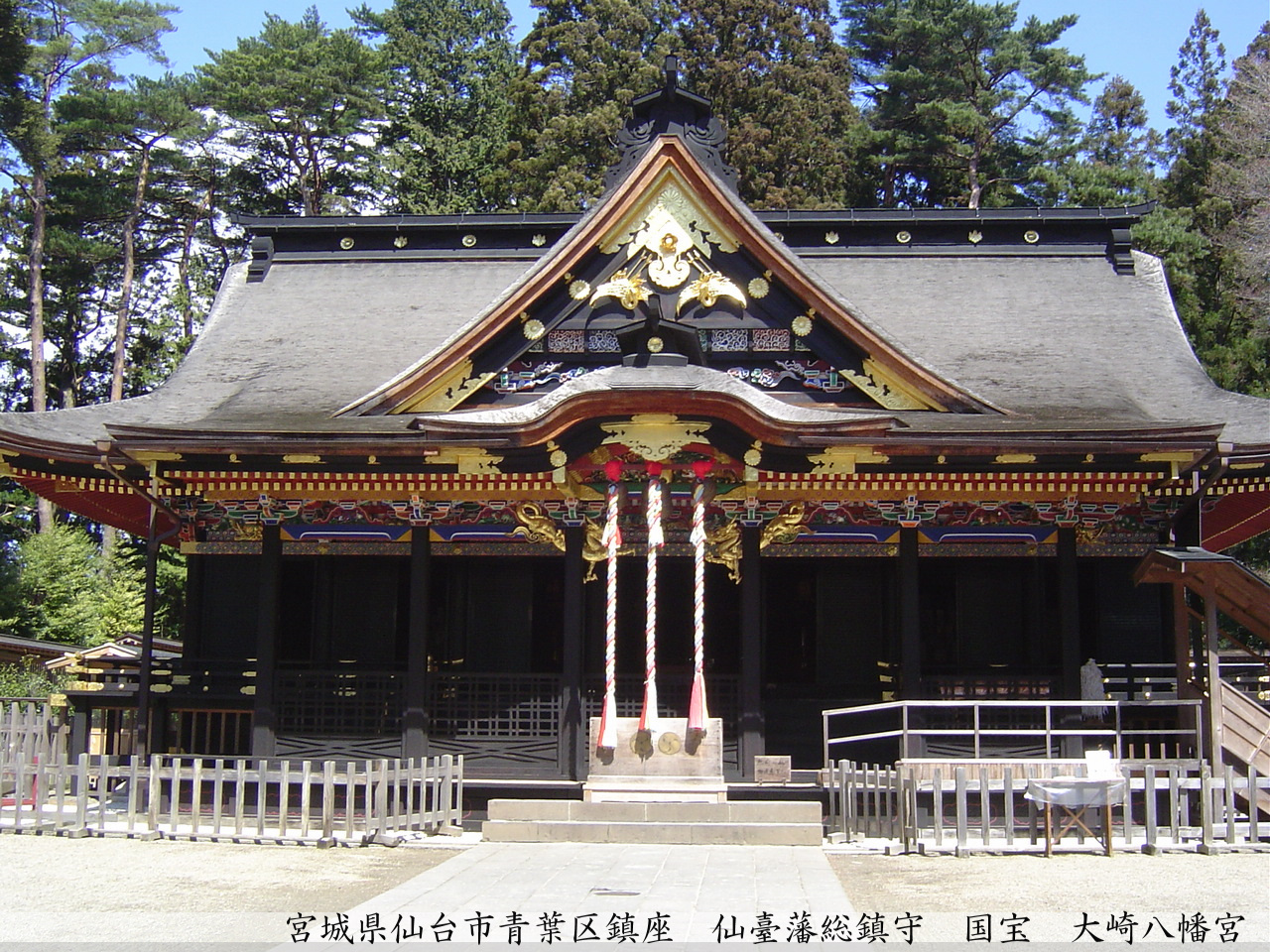

現在の県域は、古墳時代からヤマト王権の影響下にあり、雷神山古墳など多数の古墳がつくられた。のちに陸奥国府と鎮守府である多賀城が置かれ、中世には大崎氏や葛西氏、留守氏、国分氏などが割拠。その後、伊達政宗が仙台城を築き、江戸時代の間は伊達氏の仙台藩が治めた。明治時代の廃藩置県に前後して登米県、石巻県、胆沢県、角田県、仙台県などが成立して県域の分合がたびたび行われ、1872(明治5)年に仙台県が宮城県へ改称。1876(明治9)年に現在の宮城県の領域がほぼ形作られた。

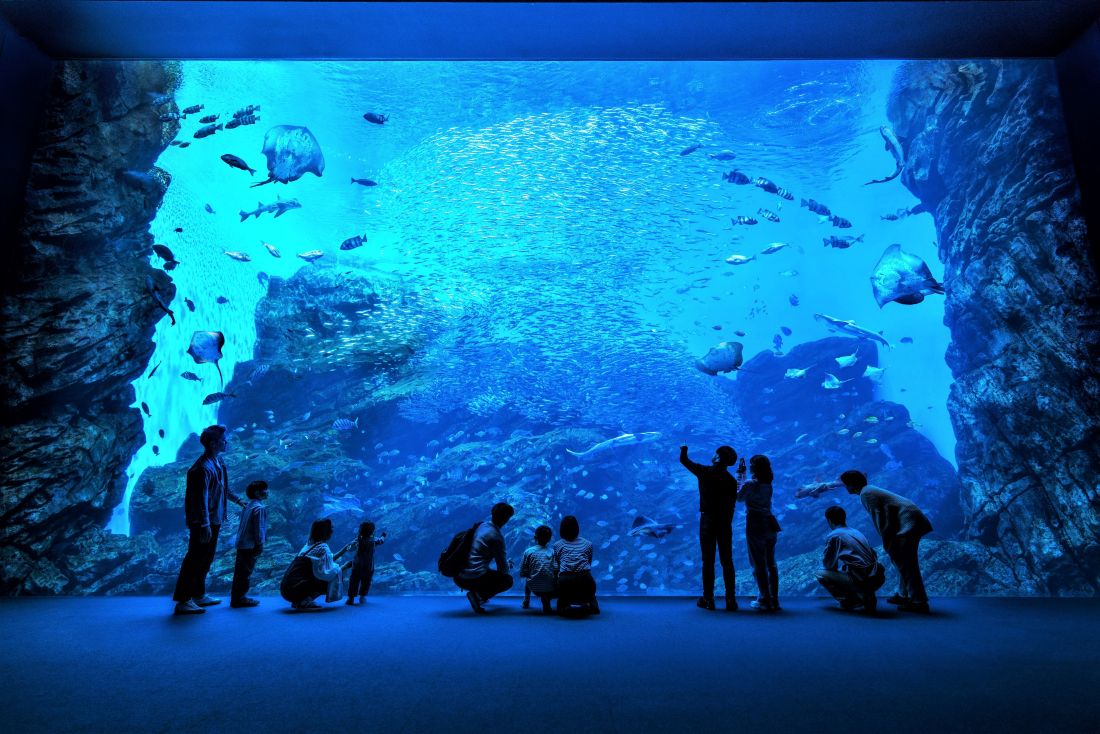

米、野菜の生産が多く、名取川の自然堤防上では施設園芸が行なわれる。山地には早くから牧馬が発達したが、畜産に転換したところが多い。三陸漁場に近く、気仙沼、石巻、塩釜、女川などの漁港があり、サンマ、マグロ、カツオの水揚げとカキ、ノリ,ワカメの養殖が盛ん。工業は水産加工、乳製品、味噌、醤油、和紙、漆器、こけしなどの地場産業と、仙台湾新産業都市を中心とする仙塩地区の近代工業(機械、石油精製など)がおこなわれている。

太平洋岸の気仙沼以北は三陸復興国立公園、以南は南三陸金華山国定公園に属し、ほかに栗駒国定公園、蔵王国定公園、日本三景の一つ松島を含む松島県立自然公園、旭山県立自然公園、蔵王高原県立自然公園、二口峡谷県立自然公園、気仙沼県立自然公園、船形連峰県立自然公園、硯上山万石浦県立自然公園、阿武隈渓谷県立自然公園などがある。山岳、渓谷、温泉、海岸などの景勝地に富む。